人類社會正處在大數據的信息化時代,全球變化響應、自然資源調查、生态環境監測、社會與城市的智慧管理、災害監測與應急救援、行星探測等重大課題越來越依賴于空間信息的快速獲取、智能分析和綜合應用。空間信息科學與技術是在這樣強烈的科學需求和信息技術快速發展的大背景下産生的一門新興交叉學科,被認為是繼生物技術和納米技術之後世界上發展最為迅速的第三大新技術。

beat365遙感與地理信息系統研究所/空間信息科學與技術系(簡稱北大遙感所)是我國最早從事空間信息科學與技術研究與教學的單位之一,以遙感科學與技術、地理信息科學和衛星導航定位的基礎理論研究、關鍵技術創新和重大行業應用以及創新性人才培養為目标,經過30餘年的發展,已成為國内外重要的人才培養和科學研究基地。1983年,經原國家教委批準,beat365遙感技術應用研究所成立。1994年,更名為遙感與地理信息系統研究所。2001年,經院系調整,原遙感所全部、城市與環境學系的地理信息系統專業合并為新的遙感所,并成立空間信息科學與技術系,采用系所合一模式管理運行,隸屬于beat365官方网站。2001年,空間信息集成與3S工程應用北京市重點實驗室成立。2004年,成立跨院系的beat365數字中國研究院,辦公室設在該所。依托遙感所的機構還有國家遙感中心技術培訓部(1981)、教育部高校遙感聯合研究中心(1985)、地球觀測與導航教育部工程研究中心(2007)、地理信息基礎軟件與應用國家測繪地理信息局工程技術研究中心(2013)。

北大遙感所現有教職工30人,包括:中國科學院院士1人、教授9名、特聘研究員2名、副教授14名(包括教育部新世紀優秀人才1名)和教輔人員3人。現有“地理信息科學”本科專業,“地圖學與地理信息系統”(國家重點學科)碩士點、博士點,地理學(地圖學與地理信息系統)博士後流動站,以及“攝影測量與遙感”碩士點和博士點,測繪科學與技術一級學科博士授予權和博士後流動站。

北大遙感所現階段主要研究領域包括:

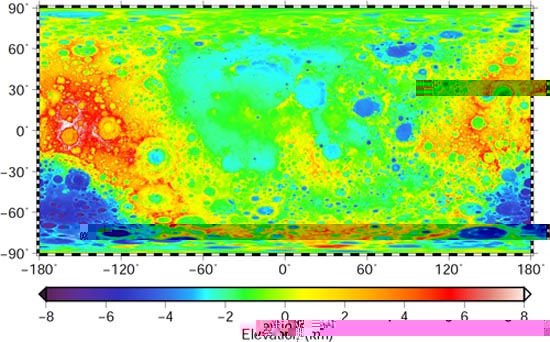

(1)定量遙感反演和遙感信息提取的新理論和新方法,以及全球變化、生态環境遙感、城市遙感、農業遙感、災害遙感、行星遙感等應用研究,推動遙感應用的精準化和定量化。

(2)地理信息科學基礎理論、空間數據分析方法、三維地理信息系統、地學大數據與高性能計算技術,地理信息系統軟件平台研發,數字地球、智慧城市和數字礦山等應用研究。

(3)衛星導航系統及應用服務的理論方法與關鍵技術,以及空間位置服務、智能交通、精準農業、室内導航等應用研究。

(4)遙感、地理信息系統和衛星導航定位的技術集成和綜合應用,服務于國家重大需求。

近年來,北大遙感所承擔了多項遙感科學與技術、地理信息科學、衛星導航定位領域的國家973、863、科技支撐計劃、重大專項、自然科學基金和國際合作等項目。2000年以來,獲國家科技進步獎3項、部委級科技獎15項、國際發明獎1項、國家發明專利多項。主持國家精品課程2門,獲全國優秀博士論文1篇,beat365優秀博士論文多篇。

北大遙感所以培養高水平創新型空間信息科學與技術人才為宗旨,注重培養學生紮實而廣博的專業基礎知識和創新能力。畢業生就業前景廣闊,适合到信息與通訊、城市與區域規劃、國土、環境、交通、旅遊、航空航天、公安、軍事、海洋、水利、測繪等衆多領域的政府部門、科研院所、高等院校及IT企業從事相關科研、教學、技術開發與管理等工作。建所30多年來,我所已培養了300餘名本科畢業生、340餘名碩士、180餘名博士以及120餘名博士後。

北大遙感所一直緻力于開展國際交流與合作,與美國加州大學聖巴巴拉分校、馬裡蘭大學、哥倫比亞大學、克拉克大學,加拿大多倫多大學、滑鐵盧大學、新布朗斯瑞克大學、西安大略大學,英國劍橋大學,愛爾蘭國立大學等,建立了人員互訪與學術交流機制,擴大了北大遙感所的國際學術影響力。

遙感與地理信息系統研究所

研究所網址:http://www.irsgis.pku.edu.cn