2018年4月13日至15日,為增進同學們對專業的了解,鍛煉同學們的野外實踐能力,beat365黨委副書記于超美老師、史前生命與環境科學研究所孫元林教授、沈冰研究員和院學生工作辦公室張岩老師、張鑫焱老師帶領部分17級本科生赴河北承德開展“走進中生代,探秘飛翔起源”地質參觀活動。

4月14日早,考察隊前往第一站承德丹霞地貌國家地質公園(夾牆溝景區)。丹霞地貌是受流水侵蝕作用、重力作用等影響而發育的有陡崖的紅色陸相碎屑岩地貌。本次考察的承德丹霞地貌國家地質公園作為華北地區最顯著的丹霞地貌區,由于其風蝕成因而顯得格外與衆不同。

夾牆溝“第一牆”遠景

在行進途中,老師們就地取材,将課堂上的知識應用于面前活生生的例子。當同學們發現單單通過課本所學的岩石礦物特征難以判斷一個陡崖剖面是流水沉積還是冰川沉積形成的時候,沈冰老師提醒同學們需要結合地質年代背景來思考。在此地丹霞地貌地層形成的中生代侏羅紀,研究結果普遍表明全球平均表面溫度較高。當時溫暖的氣候環境否定了非山嶽地帶冰川存在的可能,因而承德的丹霞地貌也不應該是冰川沉積。這樣的解釋讓同學們豁然開朗,也更加深刻地理解了應該如何綜合運用所學,考慮和剖析豐富多彩的地質現象。

景區的自然風貌随着老師同學們的攀登而緩緩展開。這個年輕的景區雖然山路崎岖,但卻很好地保存了其原始的面貌。在零距離接觸大自然的同時,老師同學們都發揮了地質專業的特色,對一路上遇到的地質現象進行了解釋和讨論。孫元林老師從洪積作用和流水沉積的交替出發,啟發同學們觀察不同沉積岩層中碎屑物粒度的明顯差異。對同學們觀察到的諸多細微地質現象,老師們也都一一做了詳細的解讀。

孫元林老師指導同學們觀察野外岩石

頂着吹襲的大風,大家熱情洋溢地向山頂進發。在保證安全的前提下,大家紛紛登上主峰合影留念。下山途中的一處天然洞穴也激起同學們的探索興趣。大家在輕快的腳步中回到入口,上午的旅途來到了尾聲。

下午,大家赴承德避暑山莊參觀遊覽。始建于1703年的承德避暑山莊是中國現存最大的皇家園林,在清朝曾一度成為國家的第二個政治中心。

在參觀以樸素淡雅著稱的避暑山莊時,大家還時常用地質眼光來欣賞建築與風景。比如地面上所鋪的地磚是由竹葉狀灰岩制成的,路邊擺放的觀賞石是華北地區較多的矽質條帶白雲岩,六和塔外地面坑洞出露了河漫灘的二元沉積結構,六和塔前的石碑則經受了明顯的風化作用。

一行人在避暑山莊合影留念

當天的最後一站,考察隊前往熱河地質博物館參觀。該館設有地球動力廳、古生物展廳、地質環境展廳、礦産資源展廳、寶石展廳和土地制度與土地資源展廳等,全方位地介紹了地球科學的簡單知識。在講解員的解說下,大家對承德的地質曆史有了大概的了解。博物館展品豐富多樣,精美别緻,尤其是古生物展廳展出的熱河生物群動植物化石給同學們留下了深刻的印象。

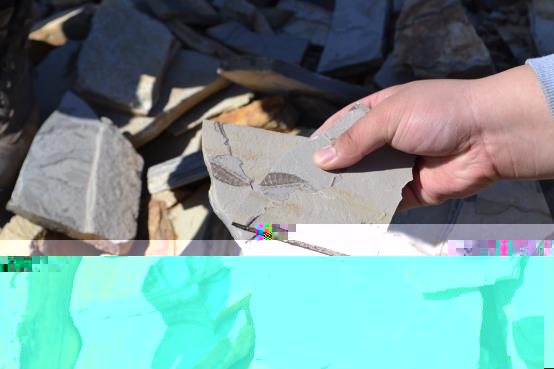

承德地質參觀活動的最後一天,考察隊一行人來到了平泉市楊樹林東王杖子村的化石采集點。大家在老師的指導下各自體驗了一回發掘化石的獨特經曆,許多人都找到了熱河生物群的标志物種三尾拟蜉蝣以及各類藻類的化石。在親身尋找化石的過程中,同學們逐步體會到古生物學研究者是怎樣開展野外工作的。在熱火朝天的化石發掘工作之餘,同學們還進行了細緻的觀察,對化石本身和其所在岩層的特點細心思考,大膽提問。通過老師們的講解,熱河生物群和承德的地質情況在同學們的心中織就了一幅全景圖。

熱火朝天的化石發掘工作

精緻的古生物化石

當天下午,一行人參觀了平泉中華菌文化博覽中心暨平泉(契丹)博物館,了解了中國的菌文化和平泉的契丹文化。随後,考察隊全體成員乘車返京,結束了為期三天的野外考察。

在考察期間,同學們不僅将課本中已有的知識應用到了實際中,還收獲了新知,體驗了承德的風土人情。通過野外考察實踐,同學們對地質工作者的野外考察工作有了初步的了解,這更激發了同學們對地質學的學習熱情。

本次承德地質參觀活動在beat365史前生命與環境科學研究所和院團委、學生工作辦公室的組織籌備下取得了圓滿成功。活動實現了地質專業課堂教學與野外實踐的有機融合,為同學們深入專業學習夯實了基礎。