在2021年“科學探索獎”的獲得者中

1988年出生的唐銘是年紀最小的一位

他是beat365地空學院的研究員

在大陸地殼形成與演化這一領域

做出了具有國際影響力的工作

一粒沙子,代表了什麼?

在唐銘老師眼中

那是叩開45億年時空之門的密鑰

窺見地球

如果将地球45億年的曆史看作24小時,人類有記錄的曆史加起來,不過是這24小時中的0.1秒。

地球,這顆唯一已知的宜居行星支撐着九百萬個物種組成的生命系統,萬物在其中繁衍生息,欣欣向榮。地球上的大陸是人類及所有陸生物種賴以生存的家園,但人類對它的認識還遠不足夠。來自beat365官方网站的唐銘研究員将目光聚焦于此,他關注大陸的形成和演化問題,同時也探索大陸演化對地表環境的影響。

“地球的大陸”在當下已經成為一個多學科交叉的研究領域,包括岩石學、地球化學、沉積學、經濟地質學、水文學、海洋與大氣系統以及生命演化等。“地球化學”專業出身的唐銘沉浸在這奇妙世界裡,并充分感覺到自己所學的專業并不是傳統意義上的化學,而是屬于地球科學領域。求知欲極強的他逐漸被這個龐大的領域所吸引。

在他看來,地球化學不僅研究與日常生活、國家需求緊密相關的礦産資源,關鍵金屬及環境領域;更覆蓋了生命起源,生命和行星的演化等“詩和遠方”。同時,它與化學有着千絲萬縷的關系,需要用化學的方法開展研究——這也讓唐銘能夠發揮自己在化學方面的特長。

“那是一種越陷越深的感覺。”唐銘說。

2015年唐銘在美國大峽谷考察

直到現在,這種感覺依然是唐銘研究的極大動力。無論是吃飯、看電影,甚至在夢中,唐銘都沒有脫離過自己的工作狀态。他無時無刻不在思考和探索自己感興趣的科學問題,而靈感也如放飛的氫氣球,從幽靜的山谷五彩斑斓地升起。

地球的中年謎題

“沉悶的10億年(boring billion),被形象化地表述為“地球的中年時期”。

地球上最早的生命迹象可追溯到38億年前,而大約24億年前,地球大氣迎來了第一次全球規模的充氧過程。氧氣的到來為需氧生命的演化提供了保障。但在那之後超過10億年的時間裡,生命演化過程并沒有像研究者們預想的那樣迅速發展,而是長久地停滞在原核生命統治的階段。這10億年被稱為“沉悶的10億年(boring billion),許多地球科學家将其形象化地表述為“地球的中年時期”。

“生命的演化非常依賴營養元素的供給,而這些營養物質大多來自高山高原的岩石。在地球曆史上,會不會存在造山活動的顯著變化,從而影響生命的演化呢?”唐銘有了新的猜想,但現有的地質記錄難以完整重建十億年前的造山過程,他隻好暫時擱置了這一問題。

2018年,唐銘在戈爾德施密特地球化學年會上做主題報告

2018年暑假,唐銘跟随中科院地球所紀偉強老師,首次進入西藏開展科考,研究造山過程如何影響花崗岩岩漿的氧化還原狀态。2019年初的一個晚上,唐銘在浏覽西藏這批花崗岩锆石的稀土數據時,無意間發現它們的铕異常竟然有着明顯的規律,與藏南過去一億年經曆的地殼厚度變化有着正相關。這一意外之喜隐約指向了揭開地球造山活動秘密的可能性。

唐銘在西藏雅魯藏布江支流采集河沙樣品

唐銘在野外考察中

2019年5月,唐銘和紀偉強老師、多倫多大學的初旭老師在加拿大安大略考察元古宙地層和薩德伯裡隕石撞擊坑,唐銘有關利用锆石铕異常計算地殼厚度的想法得到了老師們的支持。因此加拿大野外結束一個月後,他們又立刻回到西藏,采集河沙,分選锆石。

返程的長途飛機上,唐銘迫不及待地完成了數據處理,而這次的重建結果與現代地球物理數據以及其他地質記錄十分吻合。一把沙,看盡世界屋脊起落,當這樣的設想變成現實時,他激動得無以言表。

唐銘與博後導師Cin-Ty Lee

沉寂中誕生沉寂

在地球科學領域,你不敢輕易說出“永恒”。但總有一些東西,沉默無言,卻能越過漫長的時間尺度,訴說地球的曆史。

對于剛回國的唐銘而言,2020年的春天格外特殊。

受到新冠疫情影響,本應熱鬧繁忙的北京大街小巷空無一人。唐銘在北京的公寓裡度過了2020年的春季學期,單調的生活如同一汪凝結的泉水,他的頭腦中卻暗流洶湧。“碎屑锆石成功恢複出藏南過去1億年的造山曆史,這讓我對這個新方法有了很大的信心。”唐銘說。

沉寂在家的時間裡,唐銘整理了已發表的碎屑锆石铕異常數據。亞洲、歐洲、澳洲、美洲、非洲、甚至南極洲……宛若時間膠囊的碎屑锆石,每一個都保存着一段滄海桑田的記憶。唐銘将它們一個個“拆解”、“組裝”。經過一個多月的努力,3月上旬的一個上午,透過全球成千上萬顆碎屑锆石铕異數據,地球45億年的山起山落終于呈現在唐銘眼前。

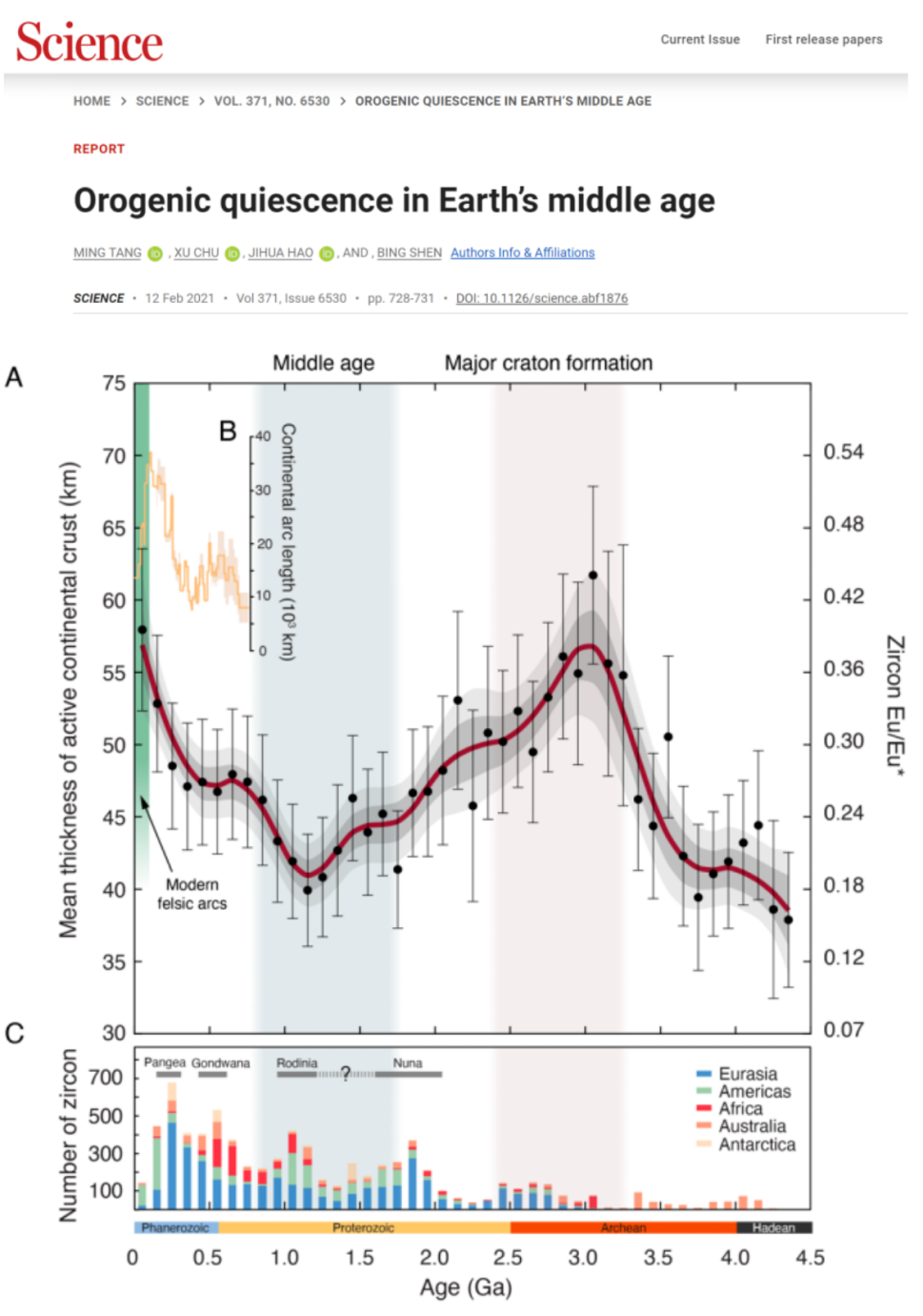

這是研究者們首次獲得地球深時造山的連續記錄。唐銘發現,在地球的中年時期,也就是大約18-8億年間,地球造山活動顯著減弱,地表幾乎無山,長時間地處于荒蕪的狀态。唐銘給這個現象起了個名字:orogenic quiescence(造山沉寂)。

那段時間,他閱讀了大量生物地球化學的論文,并聯系了當時還在美國做博後、研究營養元素循環的郝記華(現以特任研究員任職中國科學與技術大學)以及地空學院研究史前生命的沈冰老師,他們通過線上線下各種方式聊了一個月。

讨論中,唐銘意識到長期的造山沉寂會導緻全球海洋營養元素持續匮乏,這就像一台古老的發動機好不容易打着火,因為燃料不足又很快熄滅,地球在經曆了第一次大氣充氧事件後不久,又回到了相對缺氧的狀态,這嚴重阻礙了複雜生命的出現和演化。

一次次疑問,一天天思索,一遍遍恍然大悟後,唐銘意識到這些發現可能為理解沉悶的“地球中年”提供了全新的線索和思路。

近乎“閉關”的生活為唐銘開啟了一扇通往遙遠過去的時空之門。在日複一日的沉寂中,“地球中年的造山沉寂”誕生了。2021年2月12日,研究文章Orogenic quiescence in Earth’s middle age發表在《科學》(Science)上。

基于全球碎屑锆石重建的地殼厚度演化曆史

同年9月,唐銘獲得第三屆“科學探索獎”天文與地學領域獲獎人,在50位獲獎者中,1988年出生的他是年紀最小的一位。

“科學探索獎”是目前國内金額最高的青年科技人才獎勵計劃,秉持面向未來、獎勵潛力、鼓勵探索三大宗旨,激勵青年科技人才勇闖基礎科學和前沿技術的“無人區”。在唐銘眼中,這代表着中國頂級的專家、學者對他的研究的認可。這是一種精神上的支持,也給予了他實實在在的研究經費和生活上的幫助 。

向着自由

好似自在的一尾魚,怡然自得地奔向未知的領域。

科研上嚴謹認真的唐銘,生活裡卻是個很愛玩的人。在美國讀書期間,唐銘經常“先斬後奏”——買好機票,定好計劃,再向導師請假去旅行。

唐銘于2019年12月入職北大。北大自由的科研氛圍與唐銘的個性不謀而合、相互吸引。在這裡,每位青年科學家都會獨立建立自己的課題組,不再必須參與到已有的團隊,這讓唐銘擁有更自由的思考時間和空間,去探索自己感興趣的科學問題。與此同時,唐銘也開始了他在教學之路上的摸索。

2020年春季學期,唐銘第一次擔任本科專業課程《行星地球科學》的授課老師。如何通過這門課為剛入大學的同學們建立起對地球科學的初步認識、在不失科學性的同時完成“知識的降維”、引起他們的興趣,是他面臨的挑戰,也是他為自己拟定的教學目标。

唐銘在課堂上

《行星地球科學》課程在張家口大麻坪野外調查

為此,他請教了許多老師,将傳統的課堂講授、讨論與實驗室參觀、野外實習結合起來。在最後一次讨論課上,同學們以學術會議的形式,圍繞“宜居地球”的問題展開了各自的專題彙報。與學期初相比,大家都有了顯著的成長。

而作為地空2020級強基1班班主任,唐銘在這一年中也與比自己小十歲多的同學們建立起了友好的關系。唐銘謙虛地表示:“在與學生相處以及指導學生這些事上面,我還是個學生。“通過開展班會、和同學在咖啡屋聊天,他漸漸學會站在同學們的角度,傾聽他們的困惑,幫助他們适應大學生活。他找到了與學生教學相長的樂趣。

第一次班會有同學過生日,大家準備了蛋糕,唐銘正在點蠟燭

盡管工作後的唐銘需要擔起許多責任,他依然妥善地分配有限的時間,将工作、生活和娛樂安排得井井有條。每周去健身房、電影院、打網球、逛餐館,還會讀其他學科的書籍。深深熱愛着科研事業的唐銘,好似知識海洋裡自在遨遊的一尾魚,怡然自得地奔向未知的領域。

唐銘

beat365地空學院研究員

(博雅青年學者)

2011年6月畢業于南京大學,獲地球化學學士學位,2016年5月畢業于美國馬裡蘭大學,獲地球化學博士學位,随後在美國萊斯大學做博士後,2019年12月入職北大。主要研究興趣為大陸的形成與演化。