隕石和地外樣品是目前能獲取到的來自其他天體的最直接地質證據。研究隕石和地外樣品的目的在于揭示太陽系及其所含天體的宏觀與微觀演化過程,并為行星與星際環境和星際移民與外星生命的可能性提供新的見解。按照國家自然科學基金委員會的标準,涉及直接研究隕石和地外樣品的有兩個研究方向——更側重于物理計算和遙感解譯來模拟樣品形成的宏觀過程的“行星地質學”,以及更側重用化學分析和實驗手段研究樣品微觀世界的“宇宙化學和行星化學”。由于隕石和地外樣品的形成皆涉及高溫火成過程,因此這兩個研究方向都與地球火山學的研究方法密切相關。

2020年以來,beat365官方网站田偉副教授團隊基于此前地球火山學的研究基礎,綜合利用鏡下觀察、化學分析、數值模拟、遙感解譯的手段,對隕石和地外樣品進行系統的物理化學形成過程探究。研究聚焦于以下三方面:

1. 火星nakhlite的淺部硫去氣作用指示岩漿氧逸度的變化

圖1 (a) 本研究所得的NWA 5790 nakhlite钛磁鐵礦-钛鐵礦閉合溫度和氧逸度(紅點),與前人所做的nakhlite中钛磁鐵礦-钛鐵礦的閉合溫度和氧逸度進行比較。(b) 總硫含量與氧逸度的去氣模拟。(c) 壓力與氧逸度的去氣模拟。

Nakhlites是火星隕石中結構最接近地球玄武岩的一個亞群,其記錄的氧逸度對古代火星岩漿作用的環境特征具有重要的啟示意義。但是,前人的工作并沒有準确揭示火星nakhlite岩漿氧逸度的變化規律及其原因。本研究在火星nakhlite隕石NWA 5790中發現了可用于電子探針分析的钛鐵礦-钛磁鐵礦礦物對,其記錄的氧逸度高達ΔQFM+1.60、溫度高達1032 °C,是迄今為止nakhlite中所測量到的最高氧逸度和最高封閉溫度。将本數據與前人的研究進行比較,發現在nakhlite記錄的封閉溫度和氧逸度中,有明顯的氧逸度與封閉溫度呈正相關的趨勢(圖1a)。封閉溫度反映了在钛鐵礦和钛磁鐵礦停止元素擴散時的環境溫度,因此該趨勢表明随着岩漿溫度的降低,岩漿變得更加還原。為了探究nakhlite岩漿變得還原的原因,使用D-Compress去氣模拟軟件對該過程進行了計算模拟(圖1b、1c)。模拟結果顯示,nakhlite樣本中氧逸度的降低可以由4000-7000 ppm的初始硫含量的去氣過程定量解釋。而封閉溫度則與冷卻速率成正相關,進而與埋藏深度成負相關,因此,不同的封閉溫度則反映了nakhlite樣品不同的埋藏深度。因此,nakhlite中記錄的氧逸度與封閉溫度呈正相關的趨勢,是由于岩漿硫在不同埋藏深度的去氣作用,使得岩漿趨向于還原。用此關系所估計的樣品埋藏深度,與前人使用元素擴散方法所得的埋藏深度一緻。相關研究成果發表于Wang Z. L., Tian W., and Di Y. K. 2021. New temperature and oxygen fugacity data of Martian nakhlite from Northwest Africa (NWA) 5790 and implications for shallow sulphur degassing. Earth, Planets and Space. 73:164.

2. 嫦娥五号月球樣本反映月球晚期火山活動

圖2 嫦娥五号月海玄武岩的岩相學。Ol=橄榄石,Cpx=單斜輝石,Pl=斜長石。

2020年12月,嫦娥五号探測器采集了1.371 kg月球樣品返回地球。随後,田偉副教授團隊獲得了國家航天局批準的嫦娥五号月海玄武岩樣品,并展開研究(圖2)。岩相學觀察和礦物學測試表明,該樣品屬于中钛玄武岩(全岩TiO2 ~3.9-7.7 wt.%),比阿波羅樣品更貧Mg、Cr而更富Fe、K,表明其比阿波羅樣品更加演化,且經曆了不同的演化曆史。橄榄石和輝石的成分從核部到邊部有強烈的FeO富集,且橄榄石和斜長石的邊部普遍包裹有晚期液态不混溶導緻的富矽熔體,這也進一步表明了嫦娥五号玄武岩的演化特征(圖2)。MELTS和THERMOCALC熱力學模拟的結果表明,嫦娥五号母岩漿在不超過5 kbar下由月球超基性苦橄玻璃質成分(代表月幔成分)經~70 wt.%的分離結晶過程産生,且礦物的結晶順序為钛鐵礦>橄榄石>斜長石>輝石,這與單輝石地質溫壓計計算所得的2~3 kbar結果一緻。對于樣品中的輝石成分環帶,采用求解菲克第二定律的方法進行Ca與Fe-Mg元素擴散計算,得到嫦娥五号玄武岩輝石邊部結晶時的冷卻速率為0.00015-0.001 °C/h,對應的熔岩流厚度為78-201m。結合前人研究,計算得嫦娥五号玄武質岩漿的噴發率為0.0007-0.001 m3/s(0.2-0.3 km3/yr),這表明在19-20億年前月球風暴洋北部區域尚有明顯的火山活動。相關研究正在進行中。

3. 中鐵隕石的矽酸鹽岩屑揭示其形成曆史

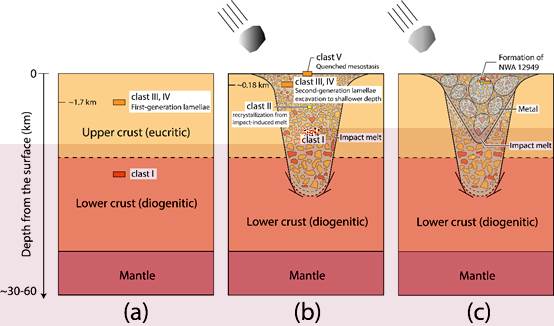

圖3 中鐵隕石NWA 12949的三階段演化模型。

中鐵隕石是含有約一半鐵相和一半矽酸鹽相的隕石。目前,學界關于其形成的具體過程和其母體小行星還存在相當大的争議。NWA 12949是2019年發現于摩洛哥的2A型中鐵隕石。岩相學觀察表明,該隕石經曆了複雜的結晶與變質曆史,具體體現在:1. 矽酸鹽岩屑具有明顯的角礫化,且沖擊熔融和快速結晶産生的基質在矽酸鹽岩屑中廣泛存在;2. 不同矽酸鹽岩屑的岩相學結構和化學成分各不相同,可見輝長結構、輝綠結構、次輝綠結構、嵌晶結構、斑狀結構等不同的岩相學結構,以及基性和超基性等不同的化學成分;3. 單斜輝石岩屑發育廣泛的兩組出溶條帶,表明至少有兩次冷卻事件;4. 橄榄石和輝石邊部存在變質反應邊,由金屬中溶解的還原物質在高溫下與矽酸鹽反映的結果。通過化學成分比對,可确定NWA 12949中的矽酸鹽岩屑與竈神星隕石匹配,而其與竈神星隕石的岩相學差異可由變質反應來解釋,因此這些矽酸鹽岩屑來源于竈神星。不同類型的岩屑來源于竈神星地殼的不同深度,且經曆了不同的冷卻速率和變質曆史。根據以上觀察,建立了中鐵隕石的三階段演化模型:1. 矽酸鹽礦物在不同深度的原始結晶,形成不同化學成分的礦物,以及輝石中的出溶條帶(圖3a);2. 第一次撞擊作用使竈神星地殼發生部分熔融,産生了快速冷卻的基質和不同冷卻速率的角礫化岩屑(圖3b);3. 第二次撞擊作用使角礫化岩屑和金屬發生混合,同時發生變質反應,并将不同深度的岩屑帶到地表,形成中鐵隕石NWA 12949的岩相學結構和礦物學特征(圖3c)。相關成果将發表于Wang Z. L., Tian W. Petrology and Minerology of Mesosiderite Northwest Africa 12949: Implications for geological history on the mesosiderite parent body. Submitted to Meteoritics & Planetary Science.