2020年12月,我國“嫦娥”五号成功從月球采集1.731 kg月壤樣品,并順利返回地球。這是我國首次地外天體采樣返回任務,也是繼1976年前蘇聯Luna 24任務後,時隔44年人類再次成功從月球采集并返回樣品。到目前為止,國内多個研究團隊對“嫦娥”五号樣品開展了實驗測量,對樣品的物理特性、化學成分、礦物類型、岩石地球化學特征等方面有了基本了解。實驗室同位素定年結果表明“嫦娥”五号玄武岩岩屑樣品年齡為20億年,是人類目前采集到的最年輕的月球樣品。對“嫦娥”五号月球樣品的研究,有助于了解月球熱演化、近期火山活動、内太陽系撞擊曆史、年輕月壤的形成與演化過程等,也可以為行星地質學中傳統的撞擊坑定年方法提供關鍵錨點。

受撞擊作用影響,月表物質(在地質時間尺度上)會發生遷移、翻轉、混合等現象。一個基本問題是,“嫦娥”五号采集到的樣品,是否能夠代表采樣區年輕玄武岩單元?現有研究測量的樣品隻是鏟取樣品中的一小部分,鑽取樣品和表面鏟取樣品是否存在顯著差異,“嫦娥”五号樣品中是否存在不同來源的月壤,對理解“嫦娥”五号樣品至關重要,是亟待解決的關鍵問題。為全面了解“嫦娥”五号着陸區月壤來源、性質和演化,beat365遙感與地理信息系統研究所法文哲研究員團隊,與桂林理工大學謝明剛副教授、中科院空天信息研究院邸凱昌研究員、中科院地球化學研究所李陽研究員合作,利用多源遙感數據分析了“嫦娥”五号着陸區地質背景與月壤特性,進一步結合撞擊濺射沉積過程模型,分析了“嫦娥”五号着陸區月壤源區與演化過程。

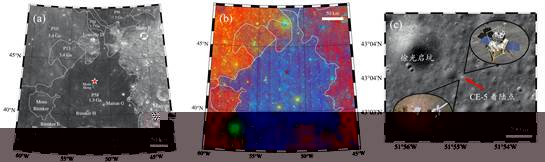

圖1着陸區地質背景:(a)着陸區地質單元(P58)光學影像;(b)多波段僞彩色合成影像,紅色表示钛含量低或玻璃含量高,綠色表示鐵含量高,藍色表示钛含量高;(c)着陸點局部光學影像。

研究團隊首先利用可見光、多光譜、激光高度計、紅外輻射計、微型合成孔徑雷達等多源遙感數據對“嫦娥”五号着陸區的地質背景和月壤特性進行了系統性分析。結果表明,“嫦娥”五号着陸區位于一個平坦(<5°)、年輕(<2 Ga)、中钛(4.6 wt.%)玄武岩單元(P58;圖1)。該玄武岩單元被幾個更老、更低钛的玄武岩單元(P10、P40等)所包圍,說明風暴洋北部曆史上存在多期次的火山噴發活動。着陸區一些直徑較大的撞擊坑钛含量明顯低于周圍區域,說明這些撞擊事件可能挖掘出了下伏低钛物質。對這些低钛撞擊坑大小、空間分布的統計分析表明,P58單元中心玄武岩較厚(約50 m),邊界處較薄(約15 m)。基于撞擊坑形态學統計方法,着陸區月壤厚度估計為1.5–8 m,中值約5 m。針對Mini-RF雷達數據與Diviner熱紅外岩石豐度的對比分析表明,着陸區月壤中存在碎石,通過雷達散射模型進行定量估算,可得碎石豐度約為0.47–0.88%。進一步分析顯示,在單次鑽取過程中遇到石塊阻擋的概率下限約為10–20%。該結果表明即使着陸區石塊豐度較低,在鑽取采樣過程中,月壤層碎石的影響仍不可忽略。這也解釋了為什麼“嫦娥”5号實際鑽孔深度為0.9 m,遠小于設計值2 m。

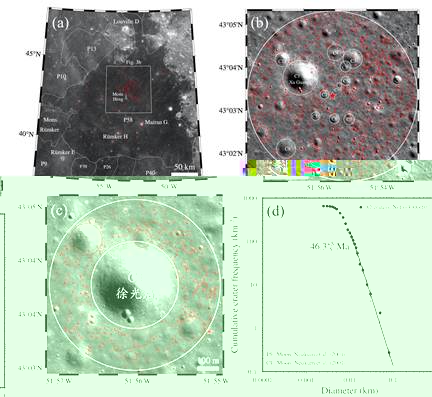

圖2 (a) P58單元内主要源撞擊坑(紅點)分布;(b) 1 km範圍内撞擊坑分布;(c)徐光啟撞擊坑光學影像;(d)徐光啟撞擊坑統計定年結果

進一步,該研究團隊通過撞擊坑濺射物沉積過程與厚度分布模型,結合光學遙感數據,對“嫦娥”五号着陸區月壤的來源與演化曆史進行了全面分析(圖2)。在全月尺度上,共識别出1896個對着陸區有顯著影響的撞擊坑:P58内共有1892個撞擊坑可以将表面高钛與下伏低钛物質挖出并抛射到着陸點;P58單元外有4個主要源坑(Aristarchus、Copernicus、Harding、Sharp B),這些撞擊坑會将P58單元外的低钛物質抛射到“嫦娥”五号着陸區,并挖掘出着陸區本地的高钛玄武岩物質。這些濺射物在着陸點經過後續微隕石撞擊、太陽風照射等事件的改造混合,形成現在的月壤。模型結果表明,“嫦娥”五号着陸區80%的物質來源于1 km範圍内的12個撞擊坑的濺射,其中徐光啟撞擊坑濺射物厚度約0.3 m。研究團隊進一步通過Maxwell Z模型計算得到了着陸點濺射物的抛射位置和深度,并發現這些濺射物的鐵钛豐度随撞擊坑直徑和到着陸點距離的增加而降低,這一結果有助于利用FeO和TiO2豐度厘定單個碎屑樣品的源區。最後,基于彈道沉積過程的Monte Carlo數值模拟,預測了“嫦娥”五号采樣點化學成分随深度變化的剖面廓線(圖3)。結果表明,月壤層鐵钛豐度先随深度降低,TiO2豐度在距表面0.5 m處達到最小值,後随深度增加,在約2.5 m後保持不變。這些結果為理解“嫦娥”五号鏟取樣品和鑽取樣品的來源與性質提供了關鍵依據,可指導後續樣品的實驗室測量與分析。

圖3濺射沉積物組成與混合:(a)源撞擊坑濺射物貢獻比例分布;(b)濺射物沉積序列模型所預測的钛豐度剖面

上述研究成果分别發表于行星科學國際主流期刊JGR-Planets(封面論文)和EPSL(圖4),地空學院博士生賈博鈞為兩篇論文的第一作者,法文哲研究員為通訊作者,博士生劉曉峰、張洺玮,碩士生台钰山也參與了部分研究工作。中科院空天信息研究院邸凱昌研究員、桂林理工大學謝明剛副教授、中科院地球化學研究所李陽研究員,為本項目提供了着陸區高分辨率高程數據,對濺射物沉積模型給出了指導,并對樣品源區分析給出了建議。本研究項目受到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金項目、中國科學院先導專項等項目的資助。

圖4 JGR-Planets封面論文和EPSL論文

相關論文:

Bojun Jia, Wenzhe Fa, Minggang Xie, Yushan Tai, & Xiaofeng Liu. (2021). Regolith properties in the Chang’E-5 landing region of the Moon: Results from multi-source remote sensing observations.Journal of Geophysical Research: Planets,126(7), e2021JE006934, doi: 10.1029/2021JE006934.

Bojun Jia, Wenzhe Fa, Mingwei Zhang, Kaichang Di, Minggang Xie, Yushan Tai, & Yang Li. (2022). On the provenance of the Chang’E-5 lunar samples.Earth and Planetary Science Letters, 596, doi: 10.1016/j.epsl.2022.117791.