2023年1月21日,《自然·通訊》(Nature Communications)在線發表了beat365官方网站魯安懷教授課題組與合作者完成的題為“Mineral weathering is linked to microbial priming in the critical zone”的研究成果(網址https://www.nature.com/articles/s41467-022-35671-x)。

礦物、微生物和有機質是陸地表層主要組成部分,無時無刻不在發生着相互作用,并為所有陸地生物提供營養物質、代謝能量和穩定适宜的生存環境。在太陽光輻射下地表礦物常受到微生物、有機酸和水的影響而發生風化作用;有機質在礦物的保護下與微生物的攻擊下,動态地進行着“土壤呼吸作用”。過去人們發現,當更易“食用”的有機質進入土壤後,微生物受到“激發”分解更多被礦物保護的有機質并釋放出CO2,影響着地球關鍵帶物質循環、能量轉化與全球碳源/彙過程甚至全球溫室效應。然而,地表礦物、微生物與有機質之間内在作用機制,特别是礦物風化作用在微生物激發效應中扮演的角色尚未被揭示與認知。

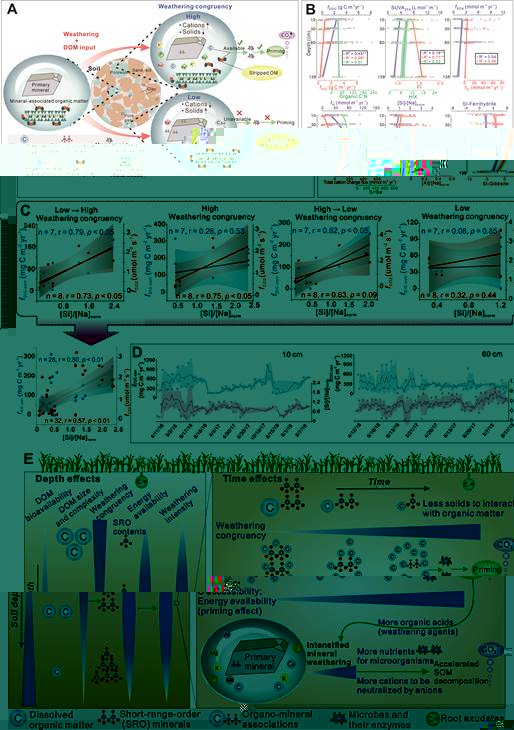

魯安懷教授團隊與合作者研究發現,地表礦物風化作用與微生物激發效應之間存在着密切聯系,礦物風化作用可增強微生物激發效應。按照礦物風化産物的類型,礦物風化一般可分為協調風化與不協調風化兩類(圖1A)。協調風化産物僅為溶解态離子,可為微生物提供營養元素,促進微生物對有機質的分解。不協調風化産物除産生溶解态離子外,還會産生次生礦物如高嶺石、蒙皂石、水鐵礦、針鐵礦和三水鋁石等,這些次生礦物可與土壤有機質結合從而保護有機質免遭微生物的分解。次生礦物還與可溶解性有機質結合,使得可溶解性有機質難以被微生物直接利用,抑制激發效應的發生。這些過程均對碳循環過程産生重要影響 (圖1A)。他們進一步深入分析了關鍵帶中不同深度、長時間序列的土壤孔隙水組成和土壤孔隙氣體分壓等觀測數據,獲得了礦物風化速率、微生物活動強度及其對有機質礦化程度、可溶解性有機質生物利用性等關鍵參數。通過大量時間序列分析和統計分析,發現礦物風化作用在時間和空間上均與受激發的微生物對有機碳礦化存在耦合關系(圖1B-D)。随着礦物風化作用增強,産生陽離子(營養元素)通量變大,微生物對有機碳礦化的速率也增強,而這些過程常常伴随着微生物活動強度的升高和對溶解性有機質可利用性提高,亦即礦物風化與微生物激發有機質礦化存在耦合作用。研究證實礦物風化的協調性對微生物激發礦化強度有明顯的控制作用(圖1C)。由于風化強度、風化協調性和溶解性有機質微生物可利用性等,都随土壤深度發生變化,礦物風化調控微生物礦化有機碳的影響也随深度表現出差異(圖1E)。

圖1(A)礦物風化影響微生物碳激發效應示意圖; (B)重要生物地球化學和礦物學參數随深度變化曲線;(C)礦物風化協調性對有機質礦化速率的控制;(D)礦物風化協調性與DOC通量在不同深度呈現不同耦合規律;(E)礦物風化與微生物碳激發過程之間的聯系在時間和空間尺度上的表現。

該研究結果表明,地表無機界礦物與有機界微生物和有機質之間耦合作用關系遠比人們之前認識到的要豐富得多。由于全球土壤中均含礦物、微生物和有機質等,本文報道的這種聯系無疑具有普遍性,也可能揭示了地質曆史長時間尺度元素循環(風化作用)與現代短時間尺度的碳周轉(激發效應)之間的重要聯系。為深時地球礦物-微生物共演化、地球元素循環影響全球氣候變化研究提供了新的啟示,也為地球關鍵帶中太陽光-礦物-微生物-有機質-水這一多元複雜的開放系統耦合作用機制研究提供了新的思路。

beat365為該研究成果第一單位,北大博雅博士後方謙博士為論文第一作者,地空學院魯安懷教授和美國亞利桑那大學Jon Chorover教授為論文共同通訊作者,中國地質大學(武漢)洪漢烈教授、趙璐璐博士,德國哥廷根大學Yakov Kuzyakov教授和美國辛辛那提大學Thomas Algeo教授等為論文合作作者。該研究得到國家自然科學基金項目(41820104003, 41972040,42102031)、博士後創新人才支持計劃(BX20200002)等資助。