近期,林沂研究員以“Visual functional-structural plant modeling innovatively as a compound eye: Opening a new way for advancing the scientific cognition of plant vision”為題在Advanced Science上提出植物視覺的複眼建模假說。該研究得到了國家重點研發計劃政府間國際科技創新合作重點專項、國家自然科學基金等項目的支持。

植物視覺是植物學和視覺科學的一個新興交叉學科分支,它的研究為破譯某些涉及生命科學本質的秘密提供了途徑,其潛在意義在于有可能改變我們對植物的科學認知,由此針對該分支方向的新興研究構成了一段奇異的探索之旅。然而,迄今為止人們還沒有弄清楚植物作為一個整體是如何協調操控它的各種視覺功能而完成“看”的。

針對這一學科空白,我們首先從理論上抽象比較了植物、低等昆蟲、高等動物和人類等主要生命物種在視覺方面的相似性。鑒于高等動物和人類都擁有透視模式的眼睛,尋找低等動物如昆蟲和植物的視覺相似性在邏輯上就是一個自然的選擇。衆所周知,很多昆蟲的視覺是基于複眼,這啟發我們可以用複眼來刻畫植物整體的視覺模式。

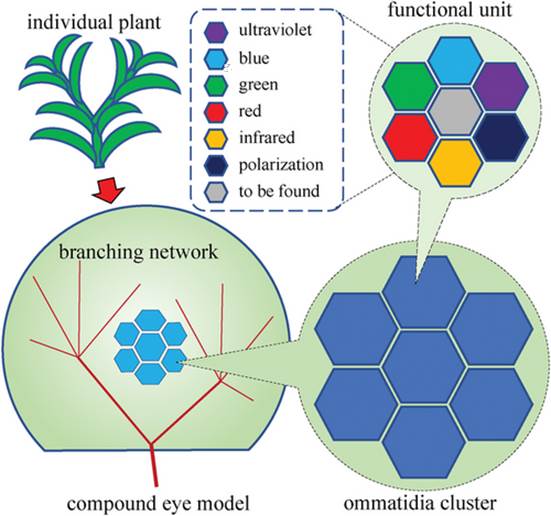

由此設計的植物視覺功能-結構複眼模型如下圖所示,這種理論模型可以從功能上支持關于植物呈現模仿功能的視覺基礎及其解釋機制的科學假設。具體來講,植物整體的視覺可表示為一個用于模拟其視覺感應端的複眼,以及一個用于模拟其視覺反應的分層分支網絡。複眼由不同尺度的“小眼”(ommatidium)簇組成,與不同大小的莖、枝和葉的集合體對應。此外,每個“小眼”可以擁有多個功能單元,它們可以分别感知從紫外、藍、綠、紅到紅外和偏振等的光學特性,具體還可随後續新發現的視覺功能而擴充。

驗證所提出的模型假說,面向模式的建模是一種典型的高效解決方案。在此方法框架下,多個驗證模式被用作過濾器,用于剔除不合理的模型結構和參數組合,而第二套獨立的模式則用于驗證。具體結合複眼模型的特性,我們将該方法改進為新型的面向基本模式的建模,而涉及的基本模式則被确定為結構支撐、視覺路徑和功能表現。

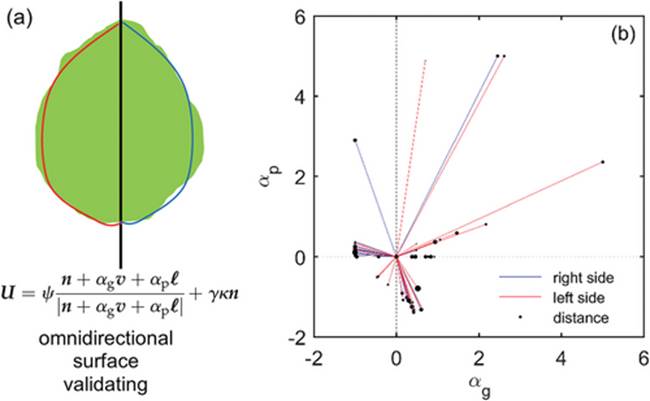

第一個方面結構支撐的驗證,是通過對不同樹種的樹冠是否具有複眼特征的全向表面而進行案例測試,測試的具體方法是重新分析根據樹木生長的前向傳播模型而衍生的樹冠側向輪廓特征,如下圖a所示。統計結果表明,模型參數值分布在其可能呈現的所有四個象限,如下圖b所示,這證明可以從不同樹種的樹冠中檢測出全向表面。這一發現可為确保所提出複眼模型的結構支撐前提奠定了基石。

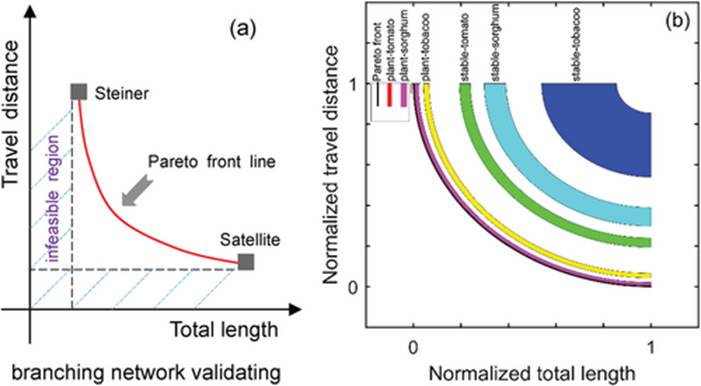

第二個方面視覺路徑的驗證,是案例測試植物的分枝是否是傳遞其視覺信息和做出視覺反應的最佳方式。測試以常用的與Pareto front的距離為判斷依據,如下圖a所示,統計發現大量樣本植物的分枝結構遵循靠近Pareto front線,如下圖b所示,這可使得分枝總長度和養分運輸距離最優化,對視覺信息傳輸和處理也同樣有效,由此從植物視覺行為的角度對這一方面進行了初步驗證,這可為确保所提出複眼模型的視覺路徑前提打下基礎。

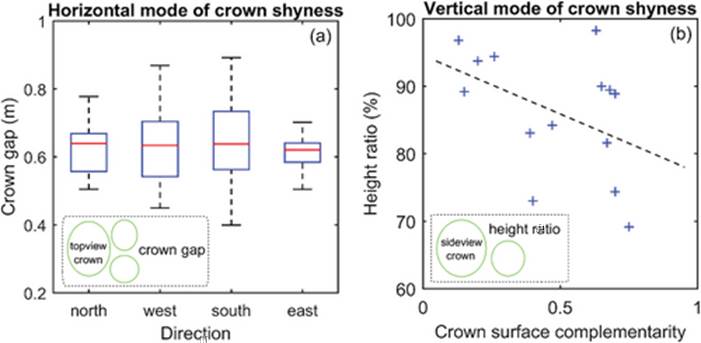

在功能前提得到保證後,可以從植物行為特征整體效果的角度進一步驗證所提出的理論模型。這種效果可以在樹冠羞避(crown shyness)的現象中體現出來。案例統計顯示,不同方向的頂視樹冠間隙呈現了樹冠羞避多樣但存在的水平模式,如下圖a所示;側視冠頂高度比和冠面互補性也呈現了樹冠羞避多樣但存在的垂直模式,如下圖 b所示。這兩種解碼呈現的模式原理上可以用所提出的複眼模型來解釋,反過來也可以證明其有效性。

本研究提出的複眼建模假說,可以填補植物視覺功能-結構模型相應的學科空白,即揭示出植物作為整體是如何看的。作為推進植物視覺科學認知的創新性方案,該模型可以幫助人們探索植物視覺的新規律和新機制,進而發展其新原理和新理論,從适用于某一植物物種的專門性原理和理論升級為适用于盡可能多的植物物種的一般性原理和理論,由此從更廣泛的意義上助力人們探索更貼近生命科學本質的諸多未知。