種子植物起源于泥盆紀晚期(距今約3.72-3.59億年前)并出現首次重大輻射演化,曆經漫長的地質時期,現成為陸地植被的優勢類群。種子的起源與演化是學術界普遍關注的重要科學問題之一。目前,最早的種子植物的化石記錄多出自歐美地區的晚泥盆世地層。中國華南地區是早期維管植物輻射演化的中心之一,然而一直缺乏泥盆紀種子的确切證據。

近10年來,beat365官方网站王德明教授課題組在華南地區緻力于尋找最早的種子植物的蹤迹,開展了大量的野外發掘、化石采集以及室内研究工作。最近,王德明與國内外同行合作,從華南晚泥盆世地層中發現并研究了一種新植物——Latisemenia longshania(龍山側籽,與片化的營養葉伴生),拓展了早期種子植物的地理分布範圍。Latisemenia兼有頂生和對生(側生)的胚珠,這也是對生胚珠的最早化石記錄,為種子植物後期類群中胚珠排列方式多樣性的出現奠定了基礎。寬大、高度愈合的珠被裂片有助于授粉和保護珠心。單胚珠、較低矮的殼鬥顯示出進化性狀。相關研究結果近日在線發表于《英國皇家學會會刊B輯》(Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences),論文題目為“Latisemenia longshania, gen. et sp. nov., a new Late Devonian seed plant from China”(Proc. R. Soc. B 282: 20151613),課題組薛進莊副教授、博士生黃璞、劉樂等參與了該項研究。

華南晚泥盆世種子植物Latisemenia(側籽)的殼鬥胚珠,比例尺均為5mm

此外,種子植物的雄性繁殖器官——花粉囊在泥盆紀晚期非常少見,特征和演化尚待更多認識。前人認為最早的花粉囊結構簡單,不是聚合囊,與祖先類群(前裸子植物)的繁殖器官難以區分。然而,王德明課題組從華南晚泥盆世地層發現并研究了一種新的花粉囊——Placotheca minuta(小型缽囊),對這種認識提出了不同觀點。Placotheca的結構複雜,屬于聚合囊,橢圓盤形囊托的邊緣着生衆多基部和側面愈合的小孢子囊,但是花粉較為原始。缽囊的發現還表明,最早的種子植物花粉囊的宏觀形态與花粉表現出鑲嵌演化,花粉囊呈現高度進化特征和多樣性,而花粉的演化相對較慢,停留在三射線孢子的水平。相關研究結果于2015年發表在Nature出版集團的《科學報告》(Scientific Reports),論文題目為“A Late Devonian fertile organ with seed plant affinities from China”(Sci. Rep. 5, 10736),課題組薛進莊副教授、博士生劉樂等參與了該項研究工作。

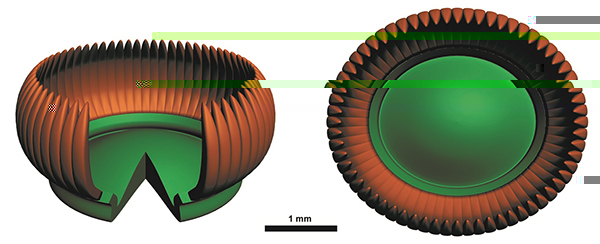

華南晚泥盆世種子植物的花粉囊——缽囊(掃描電鏡觀察到的聚合囊及前花粉)

華南晚泥盆世種子植物的花粉囊——缽囊的複原圖,囊托及其邊緣着生的衆多小孢子囊

上述兩項研究均得到國家自然科學基金(41172007)、國家科技部973項目(2012CB821900)以及beat365“造山帶與地殼演化教育部重點實驗室”的支持。