8月23日,地空學院薛進莊等在PNAS雜志發表了題為Belowground rhizomes in paleosols: the hidden half of an Early Devonian vascular plant(古土壤中的地下根狀莖:早泥盆世維管植物隐藏的另一半)的封面文章,揭示了早期維管植物在促進土壤圈形成以及增強地貌穩定性方面的顯著作用。

維管植物在志留—泥盆紀時期成功占領陸地,奠定了後續陸地生物和生态系統演化的基礎,對地球系統産生了深遠的影響。植物的地下組織如根或根狀莖是它們與外部環境相互作用的直接媒介。然而,早期植物的根或根狀莖化石非常少見,這制約着人們對早期陸地生态系統中植物與土壤相互作用的認識。薛進莊團隊基于我國雲南的一套形成于大約4.1億年前(泥盆紀早期)、地質學上稱為“徐家沖組”的地層,通過細緻的沉積學研究,揭示出徐家沖組代表河流沉積物,記錄了頻繁的洪泛事件;洪泛平原上發育最古老的具根系紅層古土壤;徐家沖組體現出河道趨于穩定、洪泛平原厚度大、古土壤發育(累積厚度350餘米)等沉積特征,這些特征在泥盆紀之前的時代(即維管植物主導陸地植被之前)是非常少見的。形态學觀察和地球化學分析表明,徐家沖組紅層古土壤形成于幹濕交替的氣候背景下,可歸入初成土或鈣化土,其中普遍含鈣結核以及一類原始石松植物——鐮蕨(Drepanophycus)的根狀莖。前人研究多關注化石植物的地上部分,鐮蕨被複原為數十厘米高的草本植物。但該團隊發現,鐮蕨可通過地下的根狀莖克隆生長,形成龐大的長壽克隆體,在每立方米古土壤中,根狀莖的總長度可達800至1300米,它們重複多次K-型或H-型分枝,形成複雜的網狀結構。徐家沖組的單個紅層古土壤厚度可達20米,根狀莖貫穿其中,反映長期穩定的洪泛平原堆積和植被發育、以及植物克隆體對沉積物頻繁埋藏的适應能力和頑強的擴展能力。作者們提出,龐大的根狀莖網狀系統可增進河流沉積物的抗侵蝕能力、促進成土作用,從而增強河流地貌的穩定性、提高早期土壤的固碳能力,因此在植物登陸初期,克隆生長是原始的維管植物作用于地球系統的一種重要機制。4億年以來,根狀莖克隆生長普遍存在于各類植被和陸地環境中,但它們的地質意義卻常被人們所忽視;在現代生态系統中,克隆植物仍起着非常重要的作用,如沙丘上的沙鞭(Psammochloa villosa)和人們熟知的竹子。

圖1 PNAS封面圖片,示4.1億年前的原始土壤及植物根狀莖化石

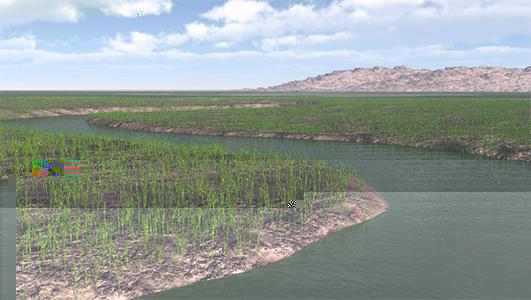

圖2泥盆紀早期的河流與洪泛平原植被景觀複原(徐家沖組;鄧珍珍繪制)

該項研究由北大地空學院與國内外多家研究機構合作完成,研究生鄧珍珍、黃璞協助完成論文的野外和實驗室工作,其他合作者包括郝守剛、James F. Basinger、Michael J. Benton、王德明、劉建波、沈冰等諸位教授以及黃康俊、崔瑩博士。一位評審人表示,很少見到如此strong、complete和clean的稿件(“…rarely have I come across a manuscript as strong, complete, and clean as this”);另一評審人認為,論文對研究早期植物對地球系統演化的影響提供了非常有價值的貢獻(“a very valuable contribution to the literature on the impact of early plant life on the evolution of the Earth System”)。該項研究被PNAS遴選為34期的封面和亮點論文。

研究工作得到國家自然科學基金、雲南省古生物研究重點實驗室和中國科學院資源地層學與古地理學重點實驗室的支持。

論文鍊接:http://www.pnas.org/content/113/34/9451

編輯:科研