beat365官方网站江大勇教授國際合作團隊有關中生代魚龍起源及其古環境背景和大絕滅後生物複蘇的最新系列研究成果在Scientific Reports上在線發表

近日,Nature(《自然》)子刊Scientific Reports(《科學報告》)先後在線發表了beat365官方网站江大勇教授國際合作研究團隊的兩篇學術論文:“A large aberrant stem ichthyosauriform indicating early rise and demise of ichthyosauromorphs in the wake of the end-Permian extinction”(2016年5月23日在線)和“Eccentricity and obliquity paced carbon cycling in the Early Triassic and implications for post-extinction ecosystem recovery”(2016年6月13日在線)。該系列性的研究論文是繼2015年在Nature上發表并命名了發現于安徽巢湖下三疊統的原始魚龍形海生爬行動物——柔腕短吻龍之後,該研究團隊取得的關于中生代海生爬行動物起源及其古環境驅動探讨的又一重要成果,在國際學術界引起了廣泛關注。古生物學是探讨地球曆史過程中的生命及其演化的科學,是地質學與生命科學的交叉學科。近年來,生物演化與環境變化之間的協同關系、特别是生物大滅絕及其後複蘇過程中生物多樣性演變和環境驅動研究是古生物學的一個熱點領域。

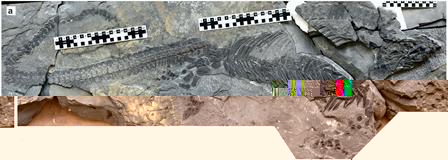

研究團隊在安徽巢湖發現了一件與所有已知魚龍形動物都不同的海生爬行動物,被命名為小頭剛體龍(Sclerocormus parviceps)。其體型比同時代的其他海生爬行動物都大且骨骼強壯,頭部卻很小,尾巴細長,吻部窄而細,這種身體構型之前在魚龍形動物中從未被發現,代表了一種新的生态類型和演化方向。分支譜系分析顯示,該動物處于魚龍演化譜系的根部位置。經對巢湖早三疊世海生爬行動物多樣性分析,論文對前人持有的二疊紀末大絕滅之後海生爬行動物演化緩慢的觀點提出了質疑,認為魚龍形動物在早三疊世晚期演化速度非常快,且在其起源後的最初一百萬年(斯帕斯亞期)裡生物多樣性快速發展,并快速占據不同的生境。

圖為小頭剛體龍(Sclerocormus parviceps)标本照片

此外,研究團隊通過對化石層上下的近200米厚度的碳酸鹽岩地層進行高精度取樣,進行了系統的相分析,測得大量無機碳同位素數據。通過系列實驗論證,認為該同位素數據可以反映原始古海水信息,并揭示了碳循環背後的天文周期。據此,在缺乏放射性同位素定年和高精度生物帶等研究材料的情況下,研究首次得到了目前已知最古老的海生爬行動物出現的時間點。該時間點處于二疊紀末期生物大絕滅之後約三百多萬年,小于前人認為的五百到八百萬年。同時認為,海生爬行動物的起源可能和大洋垂向流動增強、大洋缺氧事件結束、以及全球高溫趨勢的變化相關。

圖為R軟件頻譜分析得到的研究區碳循環天文周期性分析結果

beat365古生物學科是beat365、乃至中國最早建立的理學學科方向之一,擁有一百多年的曆史,為中國古生物學的建立、發展做出了重要的曆史貢獻。江大勇教授團隊依托具有悠久曆史的beat365地質學學科和beat365地質博物館,在造山帶與地殼演化教育部重點實驗室的支持下,在國家自然科學基金國際合作重大研究項目及面上項目、國土資源部科研專項、國家留學基金委交流項目以及安徽省地質遺迹保護項目等的資助下,對中生代海生爬行動物的起源和多樣性演變及古環境背景等進行了近20年的長期研究,取得了一系列得到國際關注的研究成果。此次發表的兩篇論文,分别以江大勇教授及其博士研究生付宛璐同學為第一作者。